James Rorimer e la tutela del Giardino delle Tuileries

Antistanti al Palazzo del Louvre, i giardini delle Tuileries sono il parco pubblico più antico di Parigi: risalgono al XVI secolo, quando la sovrana Caterina de Medici acquistò delle terre per creare del giardini all’italiana. Modificate nel tempo secondo le volontà dei diversi regnanti, le Tuileries rimasero una proprietà privata dei reali francesi fino alla Rivoluzione, quando divennero un Jardin National aperto al pubblico. Da allora i giardini sono entrati nel cuore dei parigini, che li amano per fare lunghe passeggiate.

Tuttavia quando il Monuments Man James Rorimer entrò a Parigi a inizio ottobre del 1944 i famosi giardini stavano rischiando di diventare sede di un accampamento militare. Rorimer non se ne capacitava: come potevano gli americani non riuscire a capire l’importanza di quel luogo?

Un po’ com’era successo a Napoli a fine settembre del 1943, i Monuments Men si erano resi conto non solo dell’importanza di proteggere il patrimonio dagli scontri armati ma soprattutto della necessità di impedire ulteriori danni causati dalle truppe anglo-americane di stanza in Europa. Anche Rorimer si accorse subito del rischio e lottò contro l’allestimento di un accampamento militare. Per il Monuments Man salvaguardare i giardini delle Tuileries non significava semplicemente proteggere un parco storico di interesse nazionale. Significava soprattutto compiere un gesto dal forte valore simbolico: restituire a un popolo martoriato dalla guerra un luogo d’eccellenza della propria vita sociale.

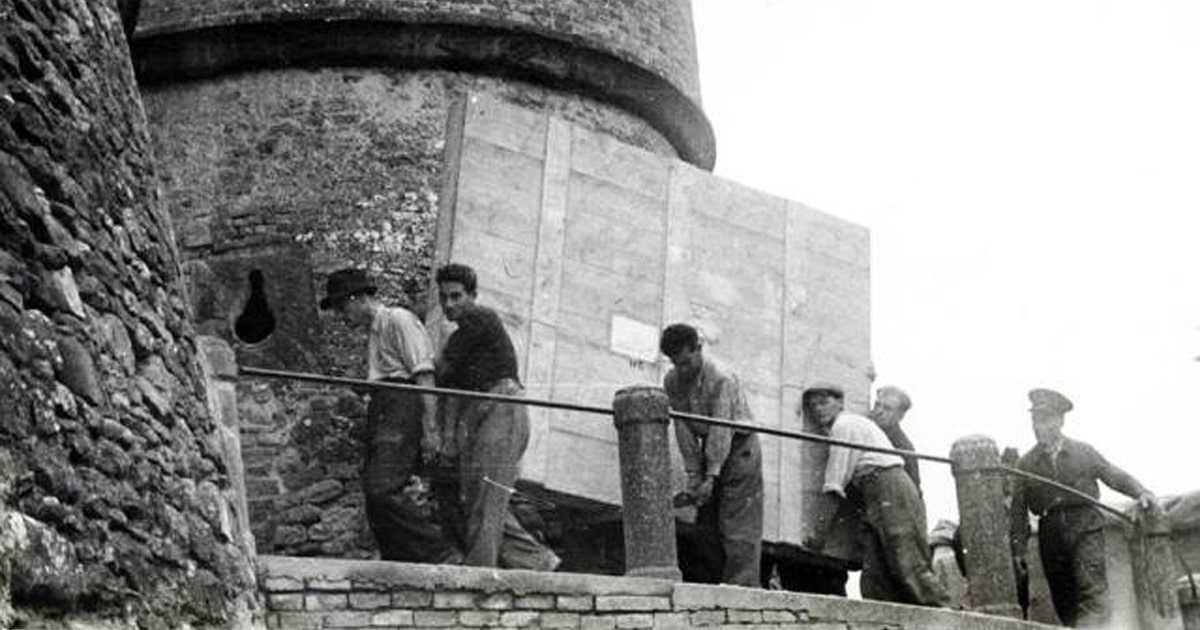

Rorimer riuscì a scongiurare la creazione dell’accampamento. Tuttavia la decisione delle autorità militari non impediva formalmente la circolazione di veicoli a motore nelle Tuileries, che divennero un grande parcheggio a cielo aperto nel cuore di Parigi. In breve tempo alcune statue che ornavano il giardino caddero a causa del traffico e le condutture di terracotta del XVII secolo furono messe a dura prova dal peso dei veicoli.

Non soddisfatto, il mastino James Rorimer (come veniva soprannominato) non mollò la presa e si dedicò per 10 giorni alla ricerca di una destinazione alternativa per i mezzi dell’esercito. Individuò l’Esplanade des Invalides, un luogo ricco di storia militare che ospita la sede vescovile dell’Ordinariato militare in Francia oltre al Dôme des Invalides, dove sono custodite le spoglie di Napoleone Bonaparte.

La tutela dei beni culturali e la tutela della salute e della socialità degli abitanti dei paesi occupati non sono le priorità dell’amministrazione di un esercito in tempi di guerra. Ci vollero settimane di attesa per ottenere una decisione delle autorità militari ma a fine novembre dello stesso anno James Rorimer poté ritenersi soddisfatto: i mezzi di trasporto avevano lasciano il magnifico giardino delle Tuileries, che era stato restituito alla città e aperto al pubblico.