La sezione aurea

Che cos’è la sezione aurea? E cosa ha a che fare con l’arte?

Se sei tra quelli che ancora non hanno chiaro che cosa sia questo numero “magico”, leggi qui le risposte alle tue (e anche nostre) domande!

La formula che più di ogni altra ha affascinato gli artisti di ogni tempo è sicuramente

x=½ (-1±√ 5)=0,61803398875 ovvero la sezione aurea.

Si tratta di un numero irrazionale, in pratica è la parte di un segmento media proporzionale tra il segmento intero e la sua parte restante.

Eh?

Se ci guardiamo attorno i rapporti tra le parti che costituiscono molti oggetti naturali (diverse conchiglie, piante, fiori…) e molte opere d’arte, pittoriche, scultoree, architettoniche rispecchiano la sezione aurea.

Ma perché siamo così affascinati da queste forme?

Sarà perché l’uomo è biologicamente e fisiologicamente orientato a canoni estetici universali, tipici della specie umana oppure sarà perché il campo visivo della visione binoculare (quella appunta umana) è un rettangolo con dimensioni molto vicine a quelle tipiche della sezione aurea, sta di fatto che possiamo notare come moltissimi artisti hanno ricercato queste proporzioni nelle loro opere.

Quali opere nella storia dell’arte mostrano queste proporzioni?

Possiamo rintracciare chiaramente la sezione aurea nella maschera egizia del faraone Tutankhamon, nel Doriforo di Policleto, nei Bronzi di Riace per citare solo alcuni esempi dell’arte antica.

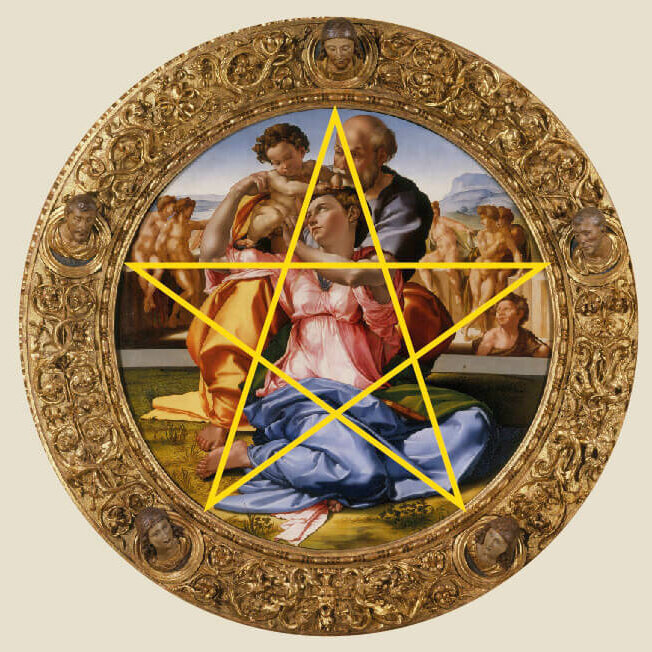

Nel Rinascimento poi si trovano le proporzioni auree nella scultura di Donatello, nei dipinti di Piero della Francesca, nel tondo Doni di Michelangelo, nella Crocifissione di Raffaello…

Osservando la Venere di Botticelli, tanto nell’insieme quanto nei dettagli, si evidenziano le proporzioni auree: la disposizione nello spazio dei personaggi è soggetta alla regola dei rettangoli d’oro; il quadro stesso è un rettangolo aureo nel suo complesso (le sue dimensioni, 172,5 cm x 278,05 cm); misurando l’altezza da terra dell’ombelico e l’altezza complessiva il loro rapporto risulterà 0.618, così anche il rapporto tra la distanza tra il collo del femore e il ginocchio e la lunghezza dell’intera gamba o anche il rapporto tra il gomito e la punta del dito medio e la lunghezza del braccio.

Leonardo da Vinci forse più di ogni altro, indagò, da scienziato e da artista, la sezione aurea: ne L’uomo di Vitruvio identificò le proporzioni perfette del corpo umano e realizzò oltre 60 disegni sugli studi del matematico Luca Pacioli.

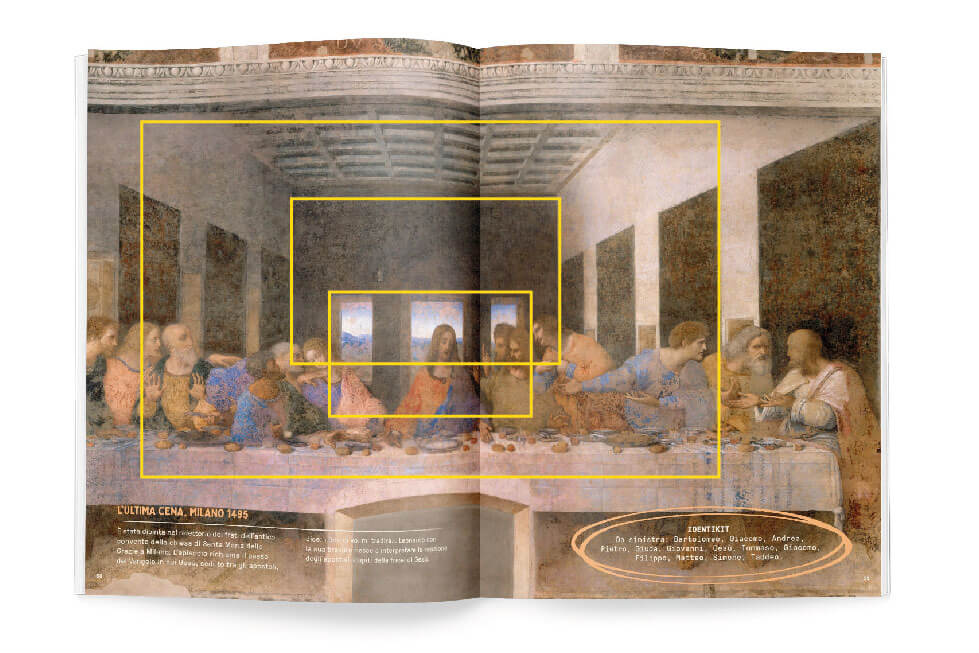

Queste proporzioni “perfette” le applicò anche nella Gioconda e nell’Ultima Cena.

In quest’ultima opera la tavola si posiziona in modo da dividere l’altezza totale in due parti che stanno tra loro nel rapporto aureo; i discepoli alla destra e sinistra di Cristo dividono entrambi il quadro in due strisce verticali di ampiezze in rapporto aureo tra loro. Gesù al centro è racchiuso in un rettangolo ed è dipinto secondo le proporzioni “divine”.

In tempi moderni si ritrovano diversi rapporti aurei anche nelle opere di Seurat, Mondrian e Dalí…

Queste proporzioni si trovano solo nelle opere pittoriche e nella scultura?

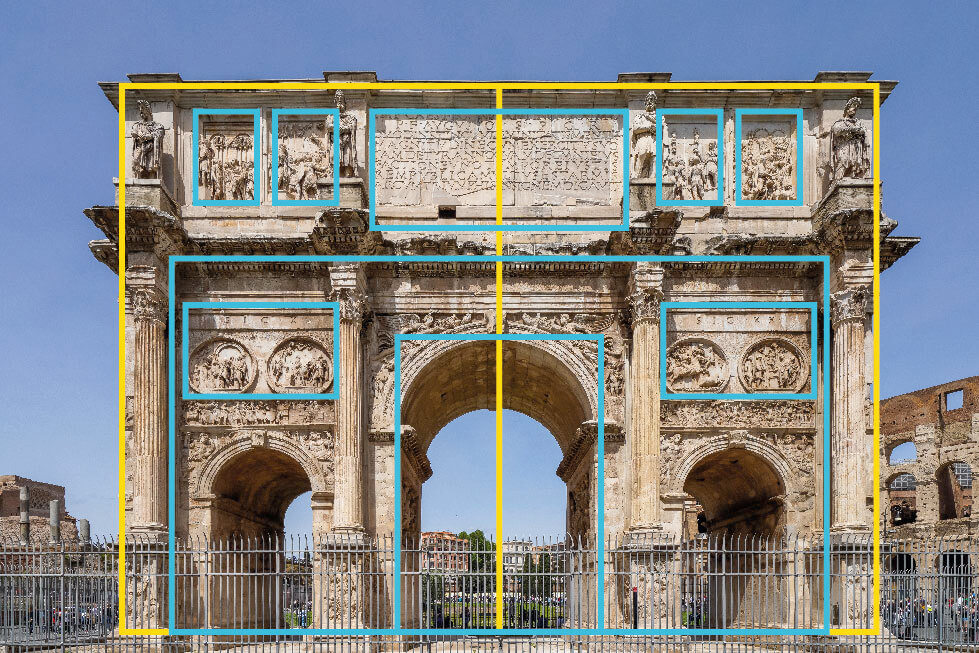

Le proporzioni auree si trovano anche in architettura – Il Partenone, l’Arco di Costantino, Notre-Dame e in epoca più moderna ne Il Modulor di Le Corbusier, il palazzo dell’ONU… – ma anche in oggetti inaspettati come le carte di credito, il logo di grandi aziende, la forma di alcuni telefonini.

Possiamo dire che la sezione aurea affascina proprio tutti?

Alcuni ricercatori sostengono che le persone preferiscano i rapporti di sezione aurea non più di quanto prediligano altri tipi di proporzioni. Non sappiamo dire scientificamente se è così, quello che è certo è che, la proporzione aurea rimane un elemento che implicitamente o esplicitamente affascina e cattura il nostro sguardo e ci avvicina alla bellezza!

Questa e altre curiosità nell’album Arte&Scienza. Ora in edicola!

SCOPRI L’ALBUM ARTE&SCIENZA